VERTIGE DU VIDE

« L’inconscient peut-il s’épuiser, avoir des limites ? Les rêves s’achèvent-ils ? »

Federico Fellini, Fellini par Fellini[1]

Au milieu des années 60, Fellini entame une mutation. Le moment charnière de sa carrière se situe entre Huit et Demi (1963) et Juliette des Esprits (1965). Entre ces deux films où tout s’oppose, s’interpénètre et se complète, commence à se concrétiser grâce Dino de Laurentiis un film ambitieux, pharaonique, total, que le réalisateur porte en lui depuis le début des années 60. Ce projet commence à germer lorsque, sur les conseils du Dr. Bernhard, son psychanalyste jungien, Fellini commence à compiler ses rêves dans un journal. Il va régulièrement voir des médiums pour l’aiguiller dans cet « épais brouillard de paramètres indéfinis et menaçants », comme il le décrit lui-même[2]. Lors d’une de ces séances, on lui prédit que ce film sera son dernier. C’est peut-être la raison pour laquelle Fellini est dans une incapacité totale de l’accoucher, et ce malgré la bonne volonté de Dino de Laurentiis – pourtant connu pour être dur en affaire – et ensuite d’Alberto Grimaldi – producteur de la trilogie des dollars de Sergio Leone et avec qui Fellini travaillera sur Toby Dammit, Satyricon et Ginger et Fred. Ce film qui ne verra jamais le jour devait s’intituler Le Voyage de G. Mastorna. Cette œuvre inachevée et invisible hantera de près ou de loin tous les films suivants de Fellini.

En 1970, il fête ses cinquante ans. Il commence à angoisser. Il voit son corps vieillir, la mécanique se dérégler, la soixantaine approcher. Il décide d’opérer une sorte de bilan de sa vie. Ce regard rétrospectif, introspectif, et par-dessus tout spéculatif de son propre passé, il l’entame avec Fellini Roma en 1972 et il l’approfondit avec Amarcord en 1973. Il revisite ses souvenirs, ses impressions, toutes ces images qui lui reviennent par songe. Avec son film suivant, il se réfléchit au travers du personnage de Casanova (le premier plan du film est une réflexion : une image de Venise qui se reflète dans l’eau sur laquelle apparaît le générique).

Fellini déteste son sujet, on le sait. Il l’a beaucoup répété. Mais on en ignore réellement les raisons. Il parle d’ennui lorsqu’il lit Les Mémoires de Giacomo Casanova, mais sa haine va au-delà de Casanova lui-même. Une peur de se reconnaître dans ce personnage qu’il trouve antipathique ? Une haine de soi par mimétisme ? Une détestation de voir son propre vieillissement ? Une refus de tout ce qui fait le cliché du séducteur italien ? Giacomo Casanova sera caricaturé, grimé, déformé, ridiculisé dans le film.

Bloqué dans l’écriture, il demande à Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Alain Cuny et Alberto Sordi de livrer chacun leur interprétation personnelle de Casanova. Cinq acteurs, comme cinq facettes qui reflètent cinq versions du séducteur. Encore une façon de se réfléchir à travers l’autre. Fellini cherchera à les condenser et à les synthétiser dans son film, quitte à s’éloigner de la vérité. Après tout, le film s’intitulera « Il Casanova di Fellini ».

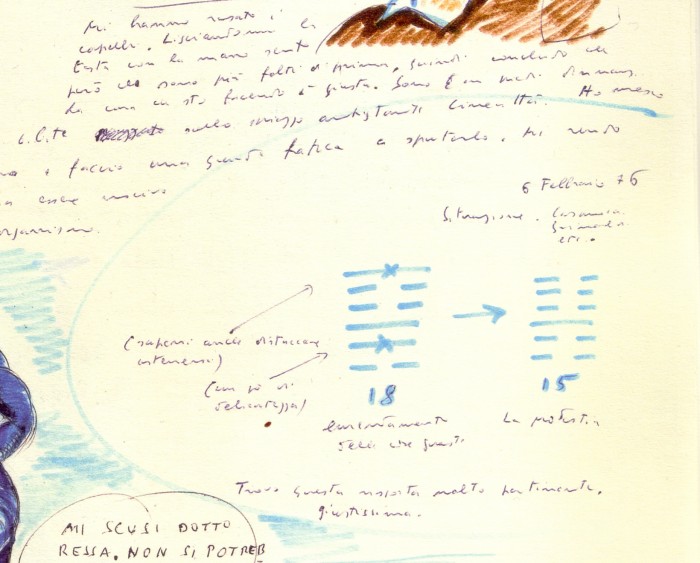

On trouve dans Le Livre de mes Rêves, Volume Second (1973-1990) à l’entrée du 6 février 1976 un tirage de Yi-King que Fellini décrit en ces termes :

« Situation. Casanova, Grimaldi, etc.

(savoir aussi se détacher, s’abstenir)

(un peu de délicatesse)

18 – Réparation des choses abîmées

15 – La modestie

Je trouve cette réponse très pertinente, très juste. »[3]

Image tirée du Livre de mes Rêves de Federico Fellini

L’hexagramme 18, Kou (ou Gu), symbolise la manière de remédier à un problème, le travail sur ce qui est corrompu, la rectification des erreurs. Kou désigne les conditions qui ont dégénéré dans une situation où les choses se mettent à pourrir. Pour le moment, l’état laisse à désirer, mais la situation contient en elle-même le remède nécessaire pour y mettre un terme. C’est donc ce qui est corrompu en tant que tâche, en tant que travail, qu’on se doit de rectifier.

Le tirage de Fellini se transforme en K’ien (ou Qian), l’hexagramme 15, qui symbolise la modestie, la bonne tenue, le respect, l’humilité. « Favorisant / Un Chef Accompli fait aboutir »[4]. « Ainsi, l’homme noble parvient à mener son œuvre à bonne fin sans se glorifier de ce qui a été accompli. (…) L’image de l’humilité réside ici dans le fait que ce qui a demandé un long travail paraît naturel et facile. »[5]

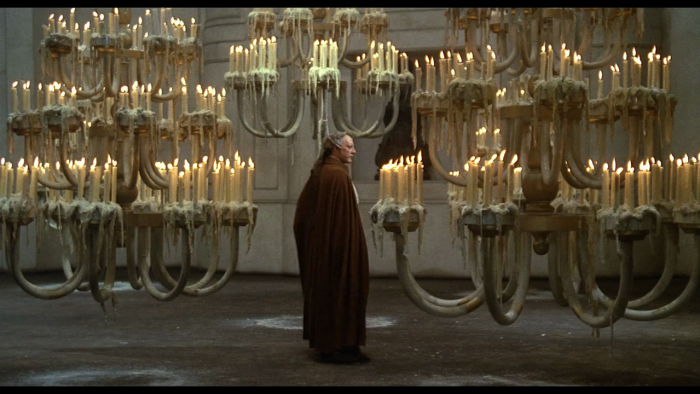

Fellini, tout comme Nino Rota, est un passionné d’ésotérisme, d’occultisme et de magie[6]. (Il faut souligner à ce sujet l’oiseau mécanique dans le film, qu’ils appelleront « Ucello magico » qui veut dire en argot italien le « sexe magique ».) Toujours bloqué dans l’écriture, en manque cruel d’inspiration, Fellini va voir son ami Gustavo Rol qui est médium et dont il admire le travail. Celui-ci le fait entrer en communication avec l’esprit de Casanova, qui décrit Fellini comme un « directeur de troupe ». Cette « rencontre » ne fera qu’accentuer l’aversion du réalisateur pour son sujet.

Ce regard acerbe que porte Fellini sur Casanova est sans concession. Durant tout le film, Fellini refuse catégoriquement à son personnage la moindre ouverture vers l’extérieur. Il en fait un être prisonnier de lui-même, prisonnier de sa propre mère (figure qui hante le métrage entier, de la scène de la cellule où il est en position fœtale et son évasion entre les tours qui ressemblent à des seins jusqu’à la scène de l’opéra de Dresde où il porte sa mère sur son dos), prisonnier de l’image qu’il se fait de lui-même et qu’il donne à voir. Fellini l’enferme perpétuellement d’un lieu à l’autre, d’une geôle vénitienne à une bibliothèque en Bohême en passant par un salon de l’aristocratie parisienne. Même lorsqu’il est dehors – il faut souligner que les éléments climatiques sont toujours contre lui : brouillard, tempête, neige – lors de l’accident de calèche ou durant la scène de la barque, Casanova reste dans un intérieur (à l’intérieur de lui-même qui se raconte à travers ses Mémoires, à l’intérieur de Fellini qui se raconte à travers le personnage, à l’intérieur d’un studio de Cinecitta).

Enfermé à l’extérieur, le film raconte la fuite perpétuelle de Casanova et cette quête nostalgique de celui qui cherche à rentrer chez lui. Mais le chez soi, n’est-ce pas ce qui hante le fond de la vieille Europe ? D’Ovide obligé de mourir au bord de la Mer Moire, loin de Rome, au milieu des barbares, à Ulysse qui cherche le chemin qui le ramènera à Ithaque, tous veulent rentrer chez eux. Même Joyce, même Platon veulent un chez soi.

Il y a une fuite chez Casanova comme il y a une fuite chez Fellini. Dans cette fuite, il y a du Rimbaud. La fuite loin de l’amour perdu, loin de sa propre douleur, la fuite hors de soi-même, hors de sa peau, hors de son corps. La fuite qui provoque en même temps cet épuisement nécessaire qui cloue sur place, qui immobilise et empêche de bouger. Le genou de ce pauvre Rimbaud à Marseille.

Cet épuisement est omniprésent dans Le Casanova de Fellini. Epuisement du sujet, épuisement de la forme, épuisement du spectateur. On le retrouve aussi dans l’épuisement de l’acteur. Donald Sutherland, ne comprenant pas les consignes de Fellini sur le plateau, demande à ce que son hôtel soit situé loin du lieu de tournage pour pouvoir courir tous les matins les 10 à 12 km qui le sépare du studio. Il arrive ainsi épuisé et ne cherche plus à comprendre, à mentaliser, à intellectualiser, et s’abandonne à la direction d’un metteur en scène qui n’est lui-même pas tout à fait sûr de savoir où il va.

La caméra est un outil déraisonnable, irraisonné chez Fellini. Elle permet de filmer le plus personnel, le plus intime de l’humain, ce qui se passe dans son crâne, dans sa chambre (dans la « camera ») : le désir, le fantasme. Si Buñuel est le cinéaste du rêve, Fellini est indéniablement celui des fantasmes.

« Et j’ai eu ainsi l’idée de raconter l’histoire d’un homme qui n’est jamais né, les aventures d’un zombie, une marionnette funèbre sans idées personnelles, ni sentiments ni points de vue ; un ‘Italien’ emprisonné dans le ventre de sa mère, enterré là-dedans à rêvasser d’une vie qu’il n’a jamais vraiment vécue, dans un monde sans émotions, uniquement hanté par des formes qui se configurent en volume, perspective scandées avec une itération hypnotique et glaçante. Formes vides qui se composent et se décomposent, une fascination d’aquarium, une amnésie de profondeurs marines, où tout est complètement aplati, inconnu, parce qu’il n’y a pas d’intelligence, pas d’intimité humaines. »[7]

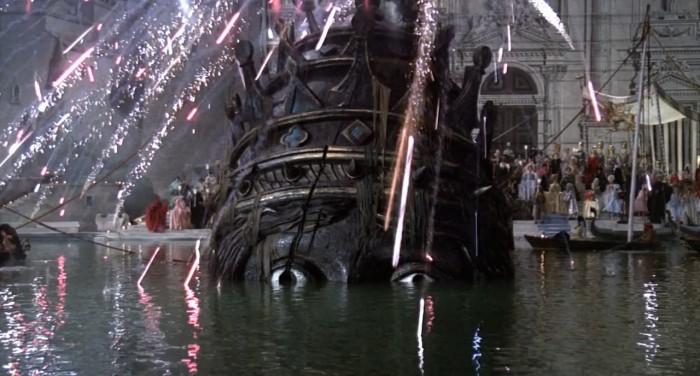

Fellini s’en fiche de raconter l’histoire de Casanova. Il l’ingurgite et la dévore, la régurgite. Et film se dévore lui-même : la scène de carnaval au début est mise en boîte à la toute fin du tournage, le film se boucle avec le retour onirique de Casanova à Venise, ultime jaillissement de l’inconscient. Fellini fait de son sujet un prétexte pour se raconter lui. Tout est dit dans le titre qu’il choisira : Le Casanova de Fellini – pas juste « Casanova », mais pas non plus simplement « Roma » ou « Satyricon ». Comme tous les réalisateurs à forte personnalité (Luis Buñuel, Jean-Luc Godard, Ingmar Bergman, Woody Allen, Sergueï Paradjanov, Peter Greenaway ou Andreï Tarkovski), la vision de Fellini déforme le réel, lui donne une autre forme, l’informe, le rend informe et monstrueux – à l’instar de la géographie de l’Europe qui dans le film est abstraite, brouillée, où rien ne sépare le proche du lointain, où tout est toujours à portée de caméra mais perpétuellement inatteignable.

Si dans le cinéma de Tarkovski, dont la personnalité afflue dans tous ses films, il y a un espace à habiter en tant que spectateur, ce n’est pas toujours le cas chez Fellini, et on pourrait le lui reprocher à juste titre. La limite se trouve là il reste de l’humain, là où il y a encore de la chair et qu’on sent encore la vie. Lorsque celle-ci disparaît, lorsque le jeu s’absente et que la vie déserte les acteurs (ce qu’on peut voir par exemple dans le cinéma de Greenaway), on a le sentiment que le réalisateur se regarde lui-même sans nous inclure dans la dynamique de projection. C’est pour ça qu’on a pu penser que Fellini était narcissique ou nombriliste. Envisager ainsi son cinéma empêche de voir le fond de ce qu’il cherche. Le croire perdu dans ses visions fantasmatiques, dans son labyrinthe personnel, dans sa propre forêt de symboles, ce serait oublier la capacité du réalisateur italien à réagir, à rebondir en permanence sur une forme d’actualité, que celle-ci soit personnelle (les questions soulevées par son propre vieillissement dans Casanova), sociale ou sociétale (la critique de la télévision berlusconienne dans Ginger et Fred). Il y a toujours une imbrication des deux. Pour preuve : il tourne son Casanova dans un moment charnière de sa vie et le film se situe dans un moment-clé de l’Europe, entre la chute de l’ancien régime et les révolutions à venir. Casanova regrette l’ancien régime comme Fellini regrette sa jeunesse passée.

« Cet œil de verre qui erre sur la réalité – et se laisse dépasser et annuler par elle – sans intervenir avec un jugement, sans l’interpréter avec un sentiment, m’a paru emblématique de l’inertie dramatique avec laquelle on se laisse vivre aujourd’hui. »[8]

Fellini sait que le cinéma est un memento mori et un outil médiumnique. C’est le seul moyen technique qui permette de faire revenir et bouger les disparus aux yeux de tous. La cinéphilie, par essence, est une fête des morts, une célébration des esprits. Mais cette célébration de l’image est devenu un culte mortifère. C’est ce que soulève Le Casanova de Fellini, Toby Dammit ou Ginger et Fred. Le cinéma est un moyen d’aider les morts à retrouver le chemin des vivants. A l’inverse, telle Méduse, la fascination de l’image peut figer les vivants dans une attitude pré-mortem.

On a beaucoup parlé des « morceaux de bravoure » de Casanova de Fellini, mais c’est omettre ce qui habite le cinéma du maestro italien : son affection pour les humbles et les pauvres, sa passion pour les petits et les marginaux qu’il aura gardé tout au long de sa carrière. Le studio n’est rien d’autre qu’un studiolo pour Fellini, un autre cabinet de curiosités, qui permet de montrer l’original, le hors-norme. Son cinéma est là pour ramasser les morceaux, collecter avant d’oublier, avant que les choses ne tombent dans le perdu, avant que la société ne les dévore et ne les normalise. « Être là au moment où ce sera trop dur pour les personnages, quand ils tomberont de haut (et, qui plus est, de pas très haut) et quand ils risqueront de se faire mal. »[9] Sa caméra a toujours voulu être là pour l’autre, être présente quand il faudra payer les pots cassés, pour attraper une dernière image avant la disparition. Si formellement son cinéma a muté vers quelque chose de plus baroque, c’est bien dans cette attention fondamentale aux marginaux que Fellini est toujours profondément resté un cinéaste néoréaliste.

Vincent Capes, 2015

[1] Entretiens avec Giovanni Grazzini, Editions Champs Flammarion, 2007

[2] Simon Braund, Les plus grands films que vous ne verrez jamais, éditions Dunod, 2013, P.65

[3] Editions Flammarion, 2010, p.317

[4] Yi Jing, Le Livre des Changements, traduction de Cyrille J.-D. Javary et Pierre Faure, éd. Albin Michel, 2002, chapitre 15 « Qian »

[5] Yi-King, Le Livre des Transformations, traduction de Richard Wilhelm et Etienne Perrot, éd. Médicis, 1973, p.86

[6] Pour plus d’informations à ce sujet, voir l’essai de Gianfranco Vinay intitulé Fellini/Rota : innocence et ésotérisme in Musiques et Images au Cinéma, sous la direction de Maire-Noëlle Masson et Gilles Mouëllic, éditions Presses Universitaire de Rennes, collection Æsthetica, 2003

[7] Federico Fellini, Faire un film, éd. Point Virgule, 1996, p.269

[8] Faire un film, p.269-270

[9] Serge Daney, Ciné-Journal volume II / 1983-1986, Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, p.250