« Si nous ne pouvons porter nos désirs au langage, c’est parce que nous les avons imaginés. […] Le corps des désirs est une image. Et ce qui est inavouable dans le désir, c’est l’image que nous nous en sommes faits.

Communiquer à quelqu’un ses désirs sans leurs images est brutal. Lui communiquer ses images sans ses désirs est écœurant. »

Giorgio Agamben, Désirer[1]

Après avoir fui la Pologne suite à la censure de son second film intitulé Le Diable, Andrzej Żuławski, qui fût un temps assistant de Wajda, retourne en France, pays où il a fait ses études. Il y réalise L’Important c’est d’aimer (1975) avec Jacques Dutronc et Romy Schneider – qui obtiendra le César de la meilleure actrice. Un studio français lui propose une adaptation de Patricia Highsmith. Żuławski accepte et retourne en Pologne pour chercher sa femme et son fils. Mais sa femme, l’actrice Małgorzata Braunek (rôle féminin principal dans le sublime La Troisième Partie de la Nuit), n’est pas à la maison. Sa vie familiale étant mouvementée, il décide d’abandonner le projet français et reste en Pologne. Suite au succès de L’important c’est d’aimer, les studios polonais proposent à Żuławski un budget somme toute important qui va lui permettre de mettre en scène le premier livre de la trilogie écrite par son grand-oncle Jerzy Żuławski – considéré comme le Jules Verne polonais. Ce film de science-fiction métaphysique, intitulé Sur le Globe d’Argent, dépeint la lutte entre les Cherns et les Sélénites sur fond de mystique très slave[2] doublé d’un pessimisme radical.

En 1977, après deux années de travail, le Ministre de la Culture polonais et chef du département du cinéma Janusz Wilhelmi arrête brutalement le tournage du film, y voyant – à jute titre – une critique radicale du système et l’aliénation qui mène au totalitarisme. Żuławski se retrouve obligé de fuir à nouveau la Pologne pour les Etats-Unis et y arrive in extremis grâce à un ami producteur, Christian Ferry. Son premier mariage vole en éclats. Żuławski trouve des fonds pour un prochain film et part l’écrire à New-York. Il s’enferme dans un hôtel et plonge dans l’alcool. Il y reste plusieurs semaines et en ressort avec le scénario accouché aux forceps de Possession, sorte de compte-rendu de médecin légiste halluciné qui aurait fait l’autopsie du cadavre de son couple. « Imaginez une comédie romantique écrite par un docteur en philosophie qui aurait fait une terrible dépression nerveuse »[3] est une assez bonne description du film.

Les premiers plans annoncent la couleur en situant l’action dans Berlin ouest, au pied du mur. Refusant de tourner son film aux Etats-Unis, Żuławski exprime le souhait de d’être le plus près possible de son pays d’origine. Son intention est double et apparaît très nettement : inscrire son film là où la frontière entre le monde capitaliste et communiste est la plus visible et lui donner un aspect oppressant et anxiogène. Tourné dans le quartier de Kreuzberg dans un ville vidée de ses habitants (hormis les personnages principaux, on ne verra qu’une seule fois des être humains, lors de l’explosion de l’appartement, car comme dans tous les films de Żuławski, quelque chose explose), la figure qui hante le film est bien sûr celle de la déchirure : celle d’une ville, d’un peuple, d’un couple, d’une psyché.

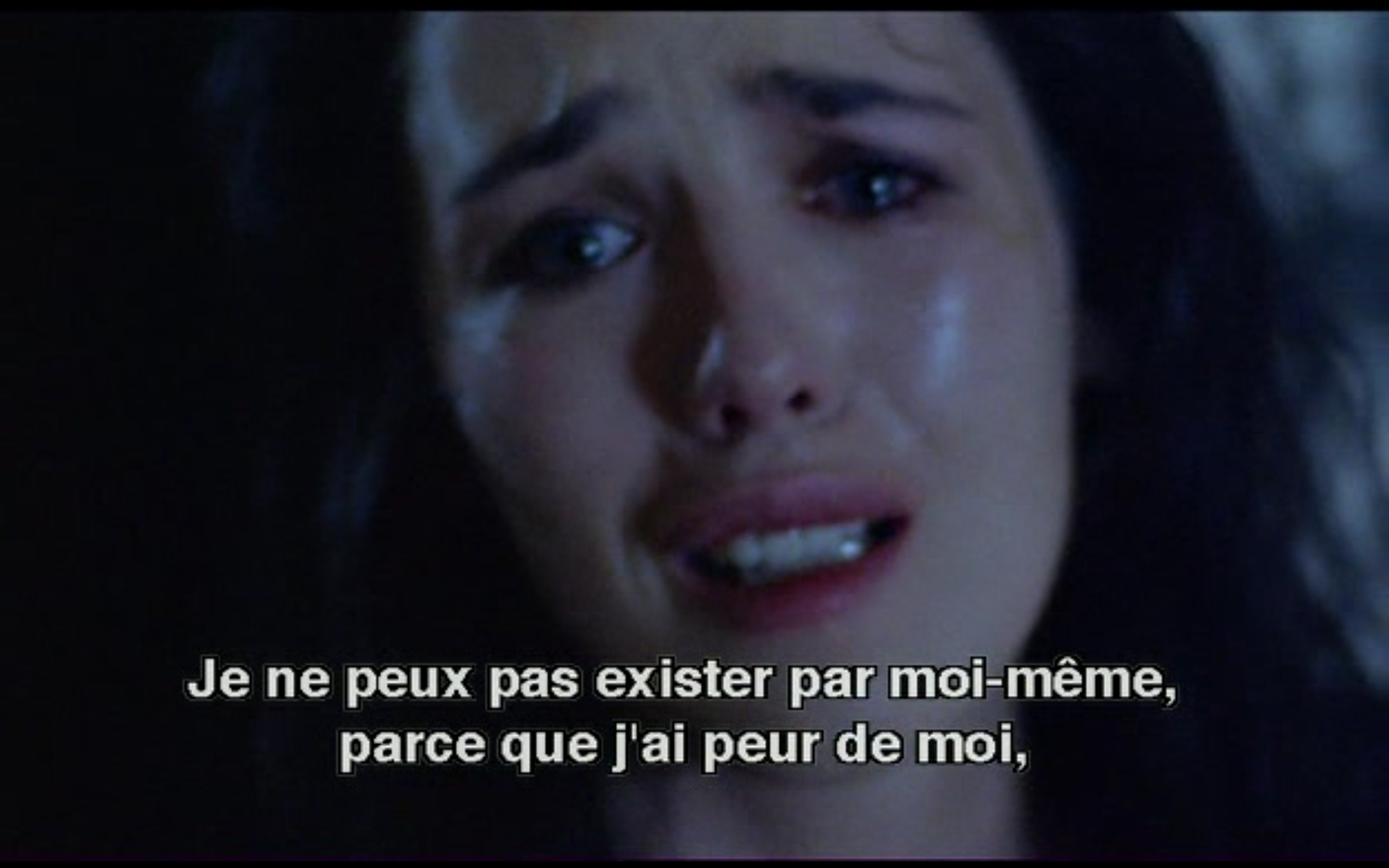

Le personnage de Mark – interprété par un Sam Neill extraordinaire[4] – rentre chez lui après une mission qui l’a tenu éloigné de sa famille. On ne connaîtra jamais réellement la nature de son travail ni la durée de son absence. Mark est un pauvre diable impuissant – comme le sont souvent les figures masculines chez Żuławski : Jacques Dutronc, Fabio Testi, Janusz Olejniczak, des hommes toujours mis à nus par les femmes. Impuissant à garder son couple, à reconquérir sa femme Anna (incarnée par une Isabelle Adjani dans ce qui est sans aucun doute son plus beau rôle[5]), à la comprendre, à la faire jouir.

A partir de ce point de départ simple mais chargé d’intensité, Żuławski va proposer un film fiévreux, excessif, radical, hystérique, lyrique et exubérant, et par-dessus tout un des plus beaux films sur l’amour. Avec Possession, il plonge le spectateur dans un monde au bord du chaos où aimer est un mouvement ininterrompu impossible à canaliser et où se mélangent passion, sexe, jalousie, pulsions, désir, enfantement, contagion. Ce film suit au plus près le délire psychotique de deux personnes incapables d’assumer la rupture et qui vont basculer dans un univers lovecraftien sexué où s’entrechoquent les corps, où des accouplements d’humains et de monstres que n’aurait pas renié William Burroughs se mélangent avec des questions théologiques et métaphysiques.

Dans ce film, la caméra est perpétuellement en mouvement, heurtée, nerveuse. Elle tournoie autour des acteurs comme un satellite en orbite. Elle circule, virevolte dans les airs, traque la moindre parcelle de visage et l’hystérie inonde l’écran. L’emploi du grand angle et des très grandes profondeurs de champ rend les intérieurs étrangement oppressants, distordus, étriqués et exigües, et les extérieurs menaçants, vides et aérés jusqu’à l’angoisse. Le travail de photographie de Bruno Nuytten[6] donne une image « de métal et de porcelaine » comme la décrira Żuławski en interview[7]. La photo du film, clinique et glaciale, ne comporte aucune ombre durant une grande partie du film. Elles n’apparaîtront que lorsqu’on pénètrera dans l’appartement qu’Adjani partage avec la chose.

Le montage du film est tout aussi sec et nerveux que la réalisation. Comme souvent chez Żuławski, il est non-linéaire, fait à la hache, et opère des ellipses et des flashbacks abrupts sans aucune explication ni préparation. Ce procédé est déjà présent dans ses premiers films : dans La Troisième Partie de la Nuit (1971), on perd facilement le fil du temps, ne sachant plus par moment quand on est dans le présent du récit, dans un souvenir ou dans un rêve[8]. Avec Sur le Globe d’Argent, Żuławski avait inclus dans le processus scénaristique un personnage qui filme les autres, justifiant ainsi avec brio la mise en abyme et son affection formelle pour les regards caméra – qui prendront toute leur force et leur intensité dans Possession, avec notamment le fameux monologue d’Adjani sur les sœurs Foi et Hasard.

« Plus Żuławski avance dans son œuvre, plus la frénésie s’empare de ses films. Ses personnages s’agitent, crient, se débattent. Ce n’est pas de l’hystérie, c’est comme ci ses films étaient en ébullition, le délire et l’agitation qui gagnent les personnages et la caméra étant comme les effets d’une fièvre qui aurait gagné le film. On a souvent l’impression que la fièvre va passer, que toute cette fureur va retomber d’un coup, plongeant le film dans la catalepsie. On a toujours cette sensation d’être au bord du gouffre, à deux doigts de l’évanouissement. »[9]

Une des caractéristiques du cinéma de Żuławski est la tension émotionnelle perpétuelle dans laquelle évoluent les acteurs – et surtout les actrices[10]. Sa direction d’acteurs est souvent excessive, et Żuławski, c’est connu, est exigeant, trop exigeant, avec ses actrices et ses collaborateurs en général.

Le jeu d’acteur est conçu chez Żuławski comme un exercice médiumnique, une transe dans un cinéma qui ouvre la porte entre deux mondes, entre deux états de conscience, point de jonction des contraires entre irrationnel et logique, entre matérialisme et mystique, entre Ouest et Est, cherchant « un certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement. »[11]

Żuławski va construire son film sur l’intrigue archétypale du triangle amoureux[12]. L’amour, chez lui, comme toutes les émotions, sont des puissances dévastatrices. Les notions de Bien et le Mal ne font pas partie de sa vision du monde. Seule existe la zone de tension entre le calme et le chaos, la liberté et l’emprisonnement, entre le repos et la colère, les crises et l’apaisement. « C’est la santé entre deux reprises de la fièvre chaude qui va passer. C’est la fièvre entre deux reprises d’une insurrection de bonne santé. »[13]

On a beaucoup comparé Possession à Chromosome 3 de David Cronenberg (1979) pour diverses raisons : la création d’un film généré par la rupture, une autobiographie fictionnalisée dans le genre horrifique, sur fond de mouvements sectaires au Canada chez l’un et de totalitarisme chez l’autre. Mais c’est peut-être avec Faux-Semblants (1988) qu’il partage encore le plus de points communs. Possédé par l’amour qu’il a pour Anna, Mark va la suivre dans son délire et plonger dans sa psychose. Possession, ce n’est que ça : l’histoire d’un amour fou, celle d’un homme prêt à tout pour reconquérir sa femme, prêt à la suivre jusqu’aux tréfonds de sa folie, dans un geste d’amour insensé, désespéré, suicidaire. C’est en ça que ce film partage plus de résonances encore avec Faux-Semblants qu’avec Chromosome 3.

« Pour supporter cela pendant dix secondes, il faut se transformer physiquement. Je crois que l’homme doit cesser d’engendrer. Pourquoi des enfants, pourquoi le développement si le but est atteint ? Il est dit dans l’Évangile qu’après la résurrection on n’engendrera plus, mais qu’on sera comme les anges de Dieu. C’est une figure. Votre femme accouche ? »

Fiodor Dostoïevski[14]

L’amour chez Żuławski, c’est une énergie dévorante qui violente tout sur son passage. Mais à trop aimer on aime bien mal. On s’aliène, on crée des emprises et des dépendances maladives. Adjani dans Possession est une femme qui a vraiment du mal à gérer sa solitude et le manque créé par l’absence de celui qu’elle aime. Elle cherchera un amant, mais malgré l’épanouissement sexuel qu’ils connaîtront ensemble, c’est la figure de l’aimé qui continue de lui manquer. Suite à sa perte de foi (la très belle scène de l’église où elle geint), Anna engendrera dans un excès de folie un monstre parfait pour elle : un démon conjugal, sexuel, et d’idéologie sociale – à la fin du film, le double, version policée et politiquement correcte de Mark, correspond exactement aux attentes de la société : il n’est ni visé ni touché les balles de la police.

L’absence de celui qu’on aime devient l’écran de toutes nos projections, support de tous nos fantasmes. Un vide qui ouvre un espace dans lequel s’engouffrent les fantômes et les monstres. Dans la fameuse scène du métro – une des plus incroyables de l’histoire du cinéma, on ne le dira jamais assez –, Adjani engendre, délivre, rend l’âme. Elle sécrète un mélange de fluide corporels : laits, larmes, bave, vomi, sang. Dans cet accouchement – qui pourrait tout aussi bien être une fausse couche justifiant le traumatisme et la douleur d’Anna ainsi que l’incapacité de Mak à coucher à nouveau avec sa femme –, elle donne naissance à un double, un ersatz, un simulacre, en tout cas à une image qu’elle se fait de Mark, une image fantasmée à cause de sa trop longue absence. Lorsque celui-ci rentre, il ne peut être conforme aux projections qu’Anna s’est faîtes. Et plutôt qu’accepter la réalité de Mark, elle va continuer à nourrir son double et dans le même mouvement nier son mari jusqu’à le tuer.

Dans son essai sur Cécile Reims gravant l’œuvre de Hans Bellmer, Pascal Quignard évoque le mythe d’Isis et d’Osiris : Seth découpe Osiris en treize morceaux qu’il disperse aux quatre coins du monde. Isis part à leur recherche. Elle n’en retrouvera que douze. Le treizième, celui qui manque est le sexe d’Osiris. Le sexe est le premier contact qu’ont eu les amants-jumeaux dans le ventre de leur mère, avant de voir le jour, avant de se reconnaître. Pour palier à ce manque, Isis fabriquera un sexe en terre glaise. Un olisbos. Quignard situe l’origine du concept du mot simulacre dans celui d’olisbos, en le définissant ainsi : « ce sans quoi la vie n’a pas de sens »[15].

La fabrication de l’artifice, du simulacre, est une modification apportée au réel pour tenter de le faire correspondre à nos envies et nos désirs. Le problème surgit lorsque cette tentative de modification devient une illusion dont on se berce pour éviter la réalité. La confusion est facile, la frontière fragile car la figure du double peut nous attirer comme une sirène fascinante dans cette zone de déni. Le recours à l’artifice ne peut perdurer et exister que dans l’écho entretenu entre le désir et l’objet, par projection. L’ersatz « peut prendre la forme d’une réplique personnifiée de l’être humain, s’avancer comme un substitut du vivant. Mais elle figure tout autant son aliénation, […] l’affirmation de ce qui ne peut être, mais peut-être imaginé. »[16]

« Rien ne vaut votre propre visage parce que personne n’y croit. »

Fiodor Dostoïevski[17]

Chez lui, les corps sont interchangeables (Possession, La Troisième partie de la nuit) tout comme un même personnage peut être représenté par deux acteurs (L’Amour braque). Le Double est un remplacement du moi par un ersatz, par une version négative de l’être. Ce n’est pas la transformation du moi vers une version améliorée, une « version 2.0 » de l’ego, mais une substitution par un simulacre, généré par une aliénation à ses pulsion et ses passions. C’est là toute la différence avec l’initiation. Le film de Żuławski est une initiation à l’envers, un parcours spirituel orienté non pas vers l’illumination – malgré la scène de l’escalier à la fin qui pourrait suggérer une élévation –, mais vers un remplacement – à la manière de l’agent Dale Cooper dans la série Twin Peaks.

Les relations humaines sont soumises à ce que René Girard appelle le « désir mimétique » et la réciprocité. Le désir mimétique entraîne toujours un conflit qui génère ce qu’il nomme les « doubles monstrueux ». « Il y a dans les rapports humains un principe de conflit qu’on ne peut pas résoudre rationnellement »[18] écrit Girard. Ce conflit ne peut se régler que d’une seule façon : la mise à mort, concrète ou symbolique. L’apparition du Double – nier l’autre et perpétuer l’image qu’on se fait de lui – est une forme de mise à mort de l’individu.

On ne possède jamais l’autre dans une relation, simplement l’image qu’on s’en fait – ou qu’il nous donne à voir. Posséder l’autre, c’est le dévorer et par la même se détruire soi-même. Żuławski ne fait que traiter ce point tout au long de sa carrière. Les relations sont pulsionnelles, et on s’aiment, se repoussent, se détestent, s’attirent, se baisent, se frappent parfois dans le même mouvement. Tout son cinéma s’articule autour de personnages à la recherche de ce qui fait leur humanité dans un monde à la frontière du chaos. Les comportements humains chez Żuławski sont à fleur de peau, parfois insolites ou décalés, d’autre fois cauchemardesques comme dans Possession. Sourde ou hystérique, cette violence qui régit les rapports humains, que l’on retrouve chez Herzog[19], chez Cassavetes, Bergman[20] ou Lars von Trier[21], est une constante du cinéma de Żuławski. Il accouche de films cathartiques, débordants, envahissants, malsains, pesants, aux questions universelles où la folie n’affecte pas les affects mais où elle infecte les individus et leurs relations. Son cinéma revient toujours à la question pour lui essentielle de la transcendance, qu’elle soit le fruit de la religion, des mythes, de la spiritualité ou, comme pour Possession, de l’amour. Il faut questionner l’être humain et le monde qui l’entoure, mettre à jour la déliquescence de nos rapports aux abords des régimes totalitaires. Le cœur et l’âme de son cinéma sont là : être le témoin d’un lent dérèglement du monde moderne qui entraîne l’individu vers une annihilation prochaine.

Toute la filmographie de Żuławski est incandescente. On peut lui reprocher ses excès, son outrance, mais on ne peut lui enlever son envie de chercher là où on ne veut pas aller, de fouiller la merde, d’appuyer là où ça fait mal, de regarder l’éclipse en face quitte à perdre la vue. Encore aujourd’hui, Żuławski est adulé par une poignée de spectateurs, arpenteurs de vidéoclubs, bisseux cinéphages, intellectuels ou cinéphiles mystiques, mais il reste superbement ignoré d’une intelligentsia du cinéma français et du grand public. Pour preuve : pas une monographie, pas un livre critique n’est encore sorti sur son œuvre, malgré sa densité et son intensité. On peut espérer qu’avec son retour au cinéma en décembre prochain – une adaptation de Cosmos, le chef-d’œuvre de Witold Gombrowicz – cette injustice sera enfin réparée.

Après 15 longues années d’absence, le cinéma d’Andrzej Żuławski revient pour poser à nouveau cette question – qu’on a cru à tort obsolète – aujourd’hui plus brûlante et urgente que jamais : « comment réagir devant le pourrissement absolu, la faillite de l’Etat, la perte de la moralité, la fin d’une époque, devant les massacres et le meurtre triomphant »[22] ?

Vincent Capes, novembre 2015

[1] in Profanations, éd. Rivages Poche, 2006, p.61

[2] Les films polonais de Żuławski – dans l’ambiance, le propos et le mysticisme – ne sont pas sans résonances avec Solaris (1972) ou Stalker (1979) d’Andreï Tarkovski.

[3] Better Than Food: Film Reviews : https://www.youtube.com/watch?v=GJDa7A8koIM

[4] Dont la prestation est malheureusement éclipsée par la puissante et dévorante performance d’Adjani.

[5] Elle remportera pour cette prestation le prix d’interprétation féminine au festival de Cannes en 1981 et le César de la meilleure actrice en 1982 – une première dans l’histoire du cinéma.

[6] Compagnon d’Adjani à l’époque, c’est lui qui réussira à la convaincre de tourner ce film, celle-ci ayant tout d’abord décliné l’offre de Żuławski.

[7] https://www.youtube.com/watch?v=LEqAUkHLWDw

[8] Ce n’est d’ailleurs pas le seul point commun de ce film avec Possession : on y retrouve également présente l’idée des corps interchangeables, Małgorzata Braunek interprétant à la fois le rôle d’Helena et celui de Marta.

[9] Olivier Bitoun, le 12 mars 2014 sur le site dvdclassik :

http://www.dvdclassik.com/article/andrzej-zulawski-a-travers-ses-films

[10] Il se caricature lui-même dans La Femme publique en 1984, avec Francis Huster et Valérie Kaprinsky, en montrant un réalisateur tyrannique, excessif, amoureux de son actrice principale.

[11] André Breton, Manifestes du Surréalisme, éd. Gallimard, 1971, p.76-77

[12] On retrouve de façon récurrente deux figures géométriques importantes dans Possession : celle du cercle, symbolisant le totalitarisme asphyxiant qui englobe, qui assiège l’esprit, qui cerne l’être et duquel il est impossible de s’échapper ; et celle du triangle, à la fois amoureux et forme trinitaire mystique.

[13] Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société, éd. L’Imaginaire-Gallimard, 2001, p.81

[14] Les Possédés, Tome II, 3ème partie, ch. V, éd. BeQ, coll. A tous les Vents (édition de référence : Paris, Librairie Plon, 1886), p.456

[15] Cécile Reims grave Hans Bellmer, éd. Cercle d’Art, 2006

[16] Pierre Dourthe, Substitution, in Gisèle Vienne, 40 Portraits, éd. POL, 2012

[17] Ibid.

[18] Quand ces choses commenceront, éd. Arléa, 1994

[19] L’emploi de Klaus Kinski et d’Adjani – qui était dans le Nosferatu de Herzog en 1979 – souligne encore les parallèles entre les deux réalisateurs.

[20] Notamment dans Scènes de la vie conjugale sorti en 1973.

[21] Possession est un film qui va très certainement inspirer Lars von Trier pour ses propres portraits de « sorcières-martyres ».

[22] Żuławski à propos de son film Le Diable dans le DVD sorti chez Malavida en 2007.